我眼中的叙事艺术作品评判标准

前段时间的日子过得可以说是焦头烂额,不仅杂谈没有时间写,就连日记都欠了很多份。雪上加霜的是,由于更往前的一段时间也没什么灵感,同样是一点东西没写出来,二者一叠加就显得断更的时间更长了。虽然我本人并非是那种靠日更赚稿费的小白文作者,几天不推磨就断了口粮,但这么长时间不更新总觉得有点对不起观众(如果有的话),也违背了费这么大劲搭个博客的初衷。不幸中的万幸是,就在这两天整理之前写的读书笔记的时候,总算想出一点可写的东西,所以今天就借这些读书的回忆,从我个人的视角谈一谈:什么样的叙事艺术作品是优秀的?这里叙事艺术作品的定义还是比较广泛的,包括小说、动画、电影、甚至剧情类游戏(galgame),也算是借此机会给自己一直想完成的剧本提个醒。

尽管经常自我标榜为“阅读广泛”,但鉴于本人极其恶劣的一目十行的阅读习惯,外加时好时坏、一到关键时刻就出岔子的神奇记忆力,其实很多时候我是根本不记得自己究竟是在什么时候看了什么东西的。为此,我不得不养成了写读书笔记的习惯,甚至在其中大量记录自己总结的故事梗概和心理活动,以便在未来的某一天能试图靠这些东西回想起看书时的所思所想。然而,总还是会有那么些故事能够超越这种遗忘,给我留下更深刻的印象,就比如我试图在读书笔记的文件夹中寻找,却惊讶地发现怎么也找不到了的这一本——

那是一本典型的日式侦探推理小说,也是很长一段时间内我特别爱看的类型——原因无他,单纯是这种书大多比较有意思,能够打发在图书馆里足够无聊的时间。故事大概讲的是(剧透警告)一个人在荒无人烟的地方特意盖了一幢奇形怪状的房子,邀请几十年前的仇人来家里做客,借着建筑的特点试图完美谋杀,最后侦探通过种种蛛丝马迹捉拿真凶的故事。相比其他的什么杀人小说,这本书在情节上其实并不出众。而让我如此记忆犹新的原因,其实恰恰是这本书的一个缺点:没有图就看不懂故事。不幸的是,我借阅的那本书恰好插图是糊的——这大概也是它能出现在图书馆的原因之一——为此我不得不放下手里的书,拿出手机现场查阅插图。而在几年后的今天,当我在群聊中试图拿这本书作为例子和群友进行辩论的时候,我竟惊讶地发现自己甚至想不起它的名字。

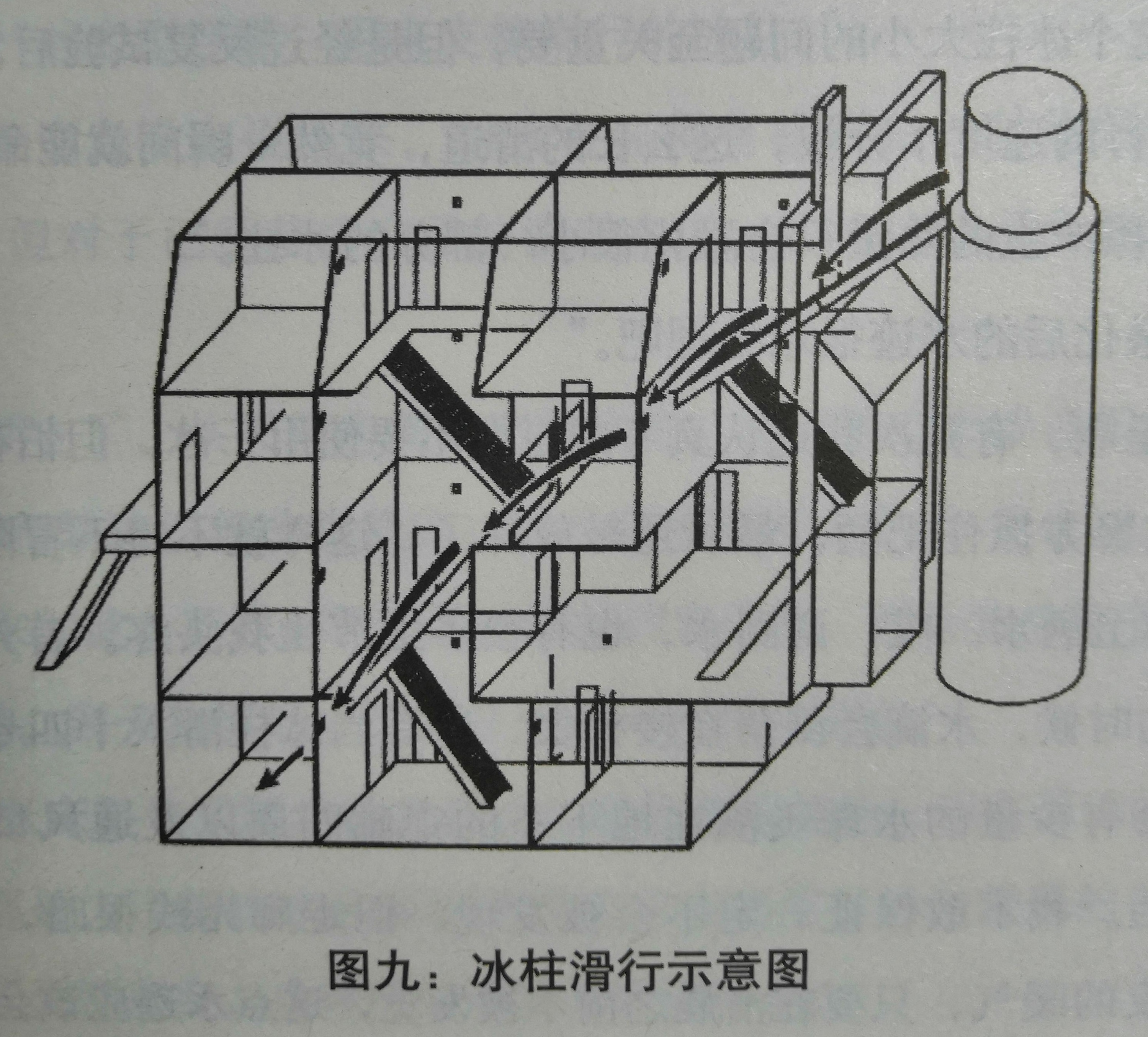

好在这本书还是比较有名的。根据我对剧情的描述,万能的群友很快就给出了正确的答案:岛田庄司的《斜屋犯罪》。书里那幅关键的插图我也在此一并展示:

图片来源:互联网随便扒的

不得不承认的是,如果只谈文学功底的话,那作者的水平还是相当不错的 (至少比我强多了)。其中,我觉得作者对自然环境的描写尤其出色。小说看到结尾,我脑海中几乎已经有一场电影的完整画面在逐渐成型:一望无际的冰原上耸立着西洋馆和玻璃幕墙高塔;意义不明的建筑内部楼梯特写;精美却总让人觉得有些惊悚的人偶;意义不明的建筑内墙特写;西洋馆楼顶,夕阳中闪耀金光的冰冷海洋;意义不明的高塔特写;以及最后的最后,凶器(冰锥)沿着建筑内精心设计的滑道,从高塔顶一路滑向案发现场的近景长镜头。然而作为一本推理小说,这本书在脱离了插图的情况下,完全无法让读者在阅读途中做出任何推理,只能单纯当作故事来看。更遗憾的是,这本小说似乎还并未改编成电影,否则大概会很精彩吧。

而这也正是我想探讨的第一个问题,即:优秀的叙事艺术作品并非总是适合所有媒介,而是必须要符合承载它的媒介的特点。对我而言,上文中所提到的《斜屋犯罪》这本书的最大败笔、同时也是导致我一直对其念念不忘甚至怀恨在心的原因,也正在于此。不可否认的是,作者的想象力和创造力还是值得肯定的,但这并不能掩盖这个故事并不适合小说这种严重缺乏视觉信息的媒介,而更适合拍成电影(甚至是游戏)的事实。尽管也有试图通过插图的方式往回找补,但最终也只能说是治标不治本。很明显,每种承载故事的媒介都有其优势所在,比如电影、动画能提供给观看者更丰富的视觉信息;而小说在留白和带给人想象的方面具有无可比拟的优势;再比如galgame的长处在于多故事线、多结局和可交互性,等等。我们也经常看到有些非常优秀的轻小说和galgame在动画化之后出现暴毙的情况,大概也是出于这个原因。至于群友对《斜屋犯罪》这本书的其他评价,比如“为了杀人特意建一栋房子合不合理”,或者“想杀人直接把他捅了不就好了”之类,我只能说无伤大雅,毕竟某些理工男的所谓浪漫,说白了也就是兜个大圈子用一种看起来很厉害的方式实现一件其实很简单的事,和这个故事不是挺像的嘛。

写到这里,那份已经被我毙掉无数次的半成品galgame剧本突然又浮现在眼前。熟悉我的人应该知道,这个剧本的来源是9年前从一个倒闭的同人群里捡来的半成品大纲,而这么多年我一直都没有放弃它的主要原因也正是这个大纲的剧情吸引了我——不仅故事精彩,还借剧情中的冲突对科学发展和伦理问题进行了深入的讨论——而这类话题对我这种典型理工男的吸引力无疑是致命的。这⑨年来,我曾经无数次试图完成它,但写出的东西甚至没有一次能勉强让自己满意。它最近一次被毙掉大约是在两年前,而主要原因则是:我自己看完一遍之后觉得它“太不像galgame”。从那时起我一直觉得可能自己是在语言表达能力方面存在一些问题,但如今想来,其实问题更有可能出自于更底层——为了追求科学上的严谨性,这个所谓的“剧本”被塞入了大量的生物学(尤其是遗传学和基因组学等)前沿理论介绍,就差把原论文引用上去了。然而剧本之所以称之为剧本,是因为它要更注重于情节,而不是写成又臭又长的严肃文学,否则没人看得懂、也没人愿意看。

然而,在叙事作品中,对哲学问题的思考就不应该存在吗?或者说,优秀的叙事作品应该引人思考或者具有教育意义吗?这也是本文想探讨的第二个问题。尤记得2019年在餐厅吃饭的时候,我曾经无意中听到两个路人对餐厅电视上正循环播放的《猫和老鼠》动画的点评:“还是这种纯粹搞笑的动画片好看,不像现在的那些东西,就会强行整点教育意义,根本看不下去”(大意)。总体来说,我是能理解这两人的观点的:如果现实生活本来就已经压得人喘不过气来,好不容易找机会休息一下,结果看个电视剧还必须要学会什么,看个小说还必须对现实进行思考,这未免有些太累人了。私以为,这也是那些玄幻修仙的网络小白文学,甚至是“手撕鬼子”之类剧情“不太严谨”的作品能够大行其道,而军迷口中那些“好“的、道具符合史实的、剧情政治在线的作品反而无处容身的原因之一:太费脑子,不能让人放松,很多人不爱看。如果仅仅如此,倒也能称得上是“叫好不叫座”的佳作,至少它符合少数愿意静下心来研究历史的人的口味。然而有些作品比这还要恶劣的多——比如被大家诟病已久的春晚小品——就常常是抛出了社会问题却没有相应的分析(当然也没法分析),同样无力解决,最后却为了教育意义而强行煽情,最后以“大家一起吃饺砸”尴尬结束,其结果只能是让观众脚趾扣出三室一厅。由此可见,叙事作品真正要做到的是引发观众的情感共鸣,无论是发笑也好,落泪也罢,甚至那些能让人冲个痛快的拔作也一样,这就够了。

除此以外,对于叙事作品中的情节设置,我也有一些个人的看法想谈一谈。今年年初,为了学习如何写好一个故事,我曾经购买了约翰•特鲁比的《故事写作大师班》一书。对于这样一位好莱坞传奇剧本家,我一开始还是抱有相当程度的尊重的,因此看的过程也还算是认真。然而随着阅读的进行,我发现这位作家在书中并非是在教你如何去讲故事,而是试图从各方面篡改你的故事本身,比如:故事必须含有冲突;主角必须有道德需求(甚至必须在故事开头对人造成伤害);在故事的发展中主角必须面临道德抉择;最终主角必须从冲突中成长、转变,等等。我当然不是说这样写出的故事不好——恰恰相反,这样写出的故事简单又叫座——但却总让人有一种像是用模板套出来的套路感。仔细想想,所谓的好莱坞电影不正是这样流水线化批量生产的、大同小异的东西吗?那些所谓超级英雄拯救世界的故事,不正是由差不多的故事内核,外加无数这样那样的套路堆砌而成的吗?抱着这样的想法,我又把书从头翻了一遍,越看越觉得整本书都在讨论“技术”而非“科学”。按照这样的教程写出的故事也许确实不错,但却对一个人的故事写作能力有害无益。

不过话说回来,如果读一个人的作品多了,其实很容易能从他们的作品中发现一些共同点:比如奈须蘑菇喜欢以“手段与目的的矛盾性”作为切入点,比如“反派为了实现正常的目标而使用非正常的手段,最后被主角击败”,这样的故事我在Fate系列里就至少看过五遍。再比如“爱的战士”老虚,在他的作品中角色总是因为人物自身的性格缺陷导致悲剧的发生,最终从人物自己选择的结局引人思考,这样的故事我感觉似乎也看过不下五遍。然而这些内核相似的故事却没有给人以流水线生产的套路感和廉价感,可能一是这些故事确实在背景、发展方向等存在更多的差别,二是可能看的也确实还不够多(笑)。反倒是对于之前一直很喜欢的麻枝准,直到最近本人才后知后觉地总结出,他的作品中悲剧总是凭空出现、命运使然的,面对悲剧的个人总是无力抵抗的,而最终的解决方法总是机械降神的。这套生离死别的东西粗看之下倒也确实催泪,然而看得多了之后属实觉得有点恶心。一言以蔽之,在故事创作的过程中,还是要把握好“写作套路”和“个人风格”之间的一个度。

后记

写到这里,才发现思维已经发散的太远,甚至不太好做一个总结了。不过和之前写的所谓“杂谈”比起来,这次倒是勉强算是没有跑题。看看字数也已经远超之前的计划,那就在这里结束文章吧。写完这篇文章的时候,12月已经过了一周多,再看看标题上11月23号的日期,彻底没忍住乐了。